周期性発熱や痛風など自己炎症性疾患

予防や治療が困難な周期性発熱症候群や

痛風などに希望の光を

予防や治療が困難な周期性発熱症候群や痛風などに希望の光を

研究科:保健学研究科

教授名:駒井 浩一郎(准教授)

どういったご研究をされているのでしょうか。

私は体に備わった防御メカニズムである免疫の研究をしています。特に体内体外からのさまざまな危険分子に体が暴露された際、その危険信号を細胞内に伝達する仕組みである「インフラマソーム」というタンパク質複合体の解明を行っています。近年この仕組みが異常を起こすことがさまざまな自己炎症性疾患の原因となることが明らかになってきました。自己炎症性疾患とは、体に備わっている自然免疫系の異常により、繰り返し炎症が生じる病気の総称であり、家族性地中海熱 (FMF)やPFAPA症候群、身近なところでは痛風などがあります。広義ではサイトカイン放出症候群(サイトカインストーム)、脳内炎症を伴うアルツハイマー病、栄養過多等による生活習慣病なども含まれると考えられています。自己炎症性疾患は21世紀になって確立された新しい概念ですので、患者さん達に対するアプローチもまだ始まったばかりです。

自己炎症性疾患やその課題についてもう少し教えてください。

例えばPFAPA症候群という典型的な自己炎症性疾患は主に乳幼児期から小児期に発症する周期性疾患で、突然高熱(39℃以上)や、口内炎や喉のはれや痛みが3~6日程度続き、一旦収まっても治るわけではなく、また繰り返すのです。症状が出ている間は幼い患者さん達だけでなく彼らを支えるご家族も日常生活を送るのは大変になりますし、いつ症状が出るか分からない不安は、患者さんとご家族たちにとって大きな負担です。

治療法としては炎症を抑えるためにステロイドなどが処方されることがある他、抗体医薬という新しい生物学的製剤が検討されることもあります。

先生のご研究はどういった特徴があるのでしょうか。

私は自己炎症性疾患の繰り返す病態増悪機構に興味を持っています。自己炎症性疾患に増悪期と軽快期を繰り返す病態の周期性があることは世界中の研究者が認めていますが、どうしてこの周期が起きるのかということについては現代の医学においてもまだ解明されていないのです。学会でも必ず話題になることですが、誰も確たる解答をできていません。

誰もが気づいているのに、あえて誰も口にしようとしない問題のことを英語の比喩表現で「エレファント イン ザ ルーム」といいます。部屋の中に象がいれば誰もが気づくはずですが、それがなぜか話題に上らず、まるで存在しないかのように振る舞われている。自己炎症性疾患の患者さん達はまさにそのような状態にあるのです。

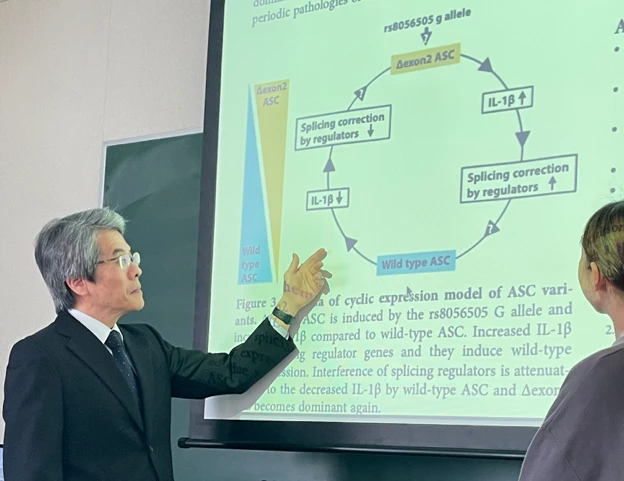

そんな中、私は「炎症増悪の周期発現モデル」を提唱しています。これは現在のところ競合する研究やモデルすらない、世界で初めてのモデルです。

自己炎症性疾患の周期性が分かるようになれば、そろそろ病態が悪くなるのではないかということがわかり、それに応じた行動をとれると考えられます。いつまた再び体調が悪化するか分からないことが苦しい、そういう患者さん達の声が実際に多いのです。自己炎症性疾患の認知度が低いこともあり、周囲の理解を得られないことも多く、就労や就学において大きな困難を伴います。ですが周期性が分かるようになれば重要な仕事や外出の予定を変更したり、または薬の処方タイミング等を変えることで対応できるかもしれません。

この研究はどう実用化していくのでしょうか

疾患の増悪期と軽快期を判定するための臨床検査方法をまず開発していきます。炎症反応に関わる遺伝子の測定を組み合わせた検査キットを開発し、医療機関で周期性を予測できるようにしていきたいと考えています。これにより患者さん達は増悪期に向けた対策を取ることが可能になるだけでなく、既存治療薬の適切な投与時期を推定してその治療薬の奏効性を大きく向上させ、増悪を抑制し、理想的には、周期を断つことを可能にできると考えています。

また自己炎症性疾患病態形成機構の共通機序が解明できれば、将来的には自己炎症性疾患の統合的な治療薬開発も可能になると考えており、将来的な目標に見据えています。

従前の治療法と何が異なるのでしょうか

私が提案している「炎症増悪の周期発現モデル」では、これまで創薬対象になっていなかった、様々な原因による炎症機構に関わる共通分子ASCの動態に着目しており、新たな作用点に働きかける治療薬を開発できるかもしれません。また周期性を判明できるようになれば既存の治療薬の投与をより効果的に行うことができ、増悪を抑制することができるようになります。これは患者さん達の生活の質向上に大きく寄与できると考えています。

今回のガバメントクラウドファンドディングに何を期待されていますか

新しい検査方法やお薬の開発には膨大な時間と資金が必要です。大学や国の支援だけで早期に研究を完了させることは難しい状況ですので、資金面でのご支援をお願い申し上げます。皆様のご支援は私どもの大きな励みとなります。

また私はこのガバメントクラウドファンディングで資金面でのご支援を募るだけでなく、自己炎症性疾患について多くの方々に知っていただきたいと願っています。この疾患群はまだ社会的な認知度が低く、患者さん達への理解が十分に進んでいません。周期的な症状によって学校や職場で辛い思いをしている方が本当に多くいらっしゃいます。自己炎症性疾患友の会などの患者会でも切実なお声をお聞きしています。患者さん達の状況改善に向けて、まずこの研究が大きく貢献できると考えていますが、患者さん達と共に生きる多くの方々のご理解もまた欠かせません。皆様のご支援とご理解を賜りますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。