2025年9月26日

イベントレポート更新

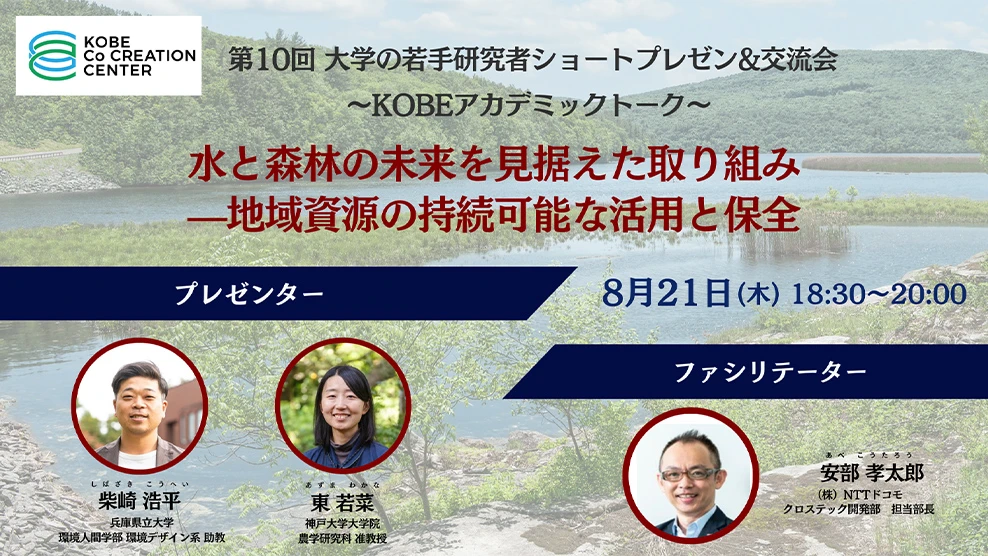

第10回 KOBE アカデミックトーク

テーマ: 水と森林の未来を見据えた取り組み-地域資源の持続可能な活用と保全

overview

開催概要

| 開催時間 | 2025年8月21日(木曜日) 18時30分~20時00分(開場・受付18時00分~) |

|---|---|

| 会場 | KOBE Co CREATION CENTER(センタープラザ9階) |

| スケジュール | 18時00分:開場・受付 18時30分~19時30分:プレゼンテーション&ディスカッション 19時30分~20時00分:交流会(軽食付) |

| 対象 | テーマに関心のある企業、事業者、学生、自治体職員、市民の皆さま |

| 定員 | 30名程度(事前申し込み必要) |

第10回「KOBEアカデミックトーク」では、兵庫県立大学の柴崎浩平さんと神戸大学の東若菜さんをお迎えし、「水と森林の未来を見据えた取り組み——地域資源の持続可能な活用と保全」をテーマに、ため池と里山という身近な自然環境を切り口に、地域と大学が連携して進める先進的な研究をお話しします。

地域資源の持続的な管理、活用と生態系保全の最前線に触れながら、持続可能な地域社会のあり方を考えるイベントとなっております。皆さまのご来場をお待ちしております。

プレゼンターのご紹介

兵庫県立大学 環境人間学部 環境デザイン系

助教 柴崎 浩平 さん Kouhei Shibazaki

1988年大阪生まれ。2017年神戸大学大学院農学研究科博士課程修了。博士(農学)。専門は農業農村経営学。神戸大学大学院農学研究科特命助教などを経て、現職。2021年には、地域住民とともに「一般社団法人ため池みらい研究所」を設立。農業用水として重要な役割を果たす“ため池”の適切な管理と活用を通じて、地域の未来を創造する実践的な取り組みを進めています。研究活動のキーワードは、地域資源管理、都市農村交流、大学・地域連携、人材育成など。

神戸大学 農学研究科 資源生命科学科

准教授 東 若菜 さん Wakana Azuma

神戸大学大学院農学研究科博士後期課程修了。農学博士。専門は森林生態学と樹木生理学。ツリークライミングや観測タワーなどを用いた林冠から地表までの野外調査、光合成や水利用などの生理測定、組織や細胞の構造などの解剖測定などをベースとし、様々な環境に生育する樹木の生理生態(生命活動)を紐解き、樹木と他の生物との関わり合いを明らかにすることを目指しています。また、森林と人間社会の持続的な関係性の構築を目指した実証的な研究に取り組んでいます。

ファシリテーター

安部 孝太郎 さん Kotaro Abe

- (株)NTTドコモ クロステック開発部 担当部長

2000年早稲田大学大学院理工学研究科経営システム工学修了。ドコモの法人部門、コンサル会社出向、R&D部門での新規事業開発経験を経て、2024年より現職。

経営企画部兼務の傍ら、神戸市を中心として、各地方自治体の社会課題に適応した先進技術を実装する取り組みを推進中。

2025年8月25日、第10回KOBEアカデミックトークを開催しました。今回のテーマは「水と森林の未来を見据えた取り組み—地域資源の持続可能な活用と保全」。私たちの暮らしに密接に関わる「ため池」と「里山」を切り口に、地域と大学が連携して進める先進的な研究の最前線が紹介されました。登壇者のお二人からは、それぞれの専門分野に基づく地域資源の保全と活用に関する実践的な取り組みが紹介されました。

■「水資源の持続的管理に向けた仕組みづくり -『ため池みらい研究所』を核とした新たな大学・地域連携 -」

兵庫県立大学の柴崎浩平さんは、地域の水資源である「ため池」が抱える課題に対し、大学・行政・市民が協働する新たな研究の枠組みとして「ため池みらい研究所」を設立。農家や企業、市民とともに運営されるこの研究所では、実践的な研究活動を通じて、持続可能な水資源管理のモデル構築に取り組まれています。ため池の老朽化や管理体制の課題に対する具体的なアプローチが紹介され、地域資源の保全と活用における大学の役割と、地域社会との協働の可能性について深い示唆が得られました。

■「森林の資源利用と生態系保全」

神戸大学の東若菜さんは、かつて燃料や肥料の供給源として機能していた里山が、社会構造の変化により管理されなくなった現状を踏まえ、持続可能な里山の再構築に向けた実証研究を紹介しました。ツリークライミングや観測タワーを用いた林冠から地表までの野外調査、光合成や水利用などの生理測定、組織・細胞レベルの解剖測定など、多角的な手法を駆使しながら、樹木の生命活動と他の生物との関係性を明らかにする研究は、森林と人間社会の持続的な関係性を再考するうえで重要な視点を提供しました。

参加者の声

学びの多い時間となり、大変有意義でした。

グループ内での事前の自己紹介や役割分担が、意見交換のしやすさにつながりました。

身近でありながら普段あまり意識していなかったテーマについて理解を深めることができました。

ため池の現状や治水などの多面的な機能について知る機会となり、新たな活用方法にも興味を持ちました。

参加者それぞれが異なる視点を持っており、ディスカッションを通じて多くの気づきが得られ、楽しく交流できました。

グループセッション形式は予想外でしたが、知見を広げるうえで非常に効果的だと感じました。