2025年2月4日

プラットフォーム 交流会 報告会

リカレント教育シンポジウム開催レポート

リカレント教育シンポジウム開催レポート

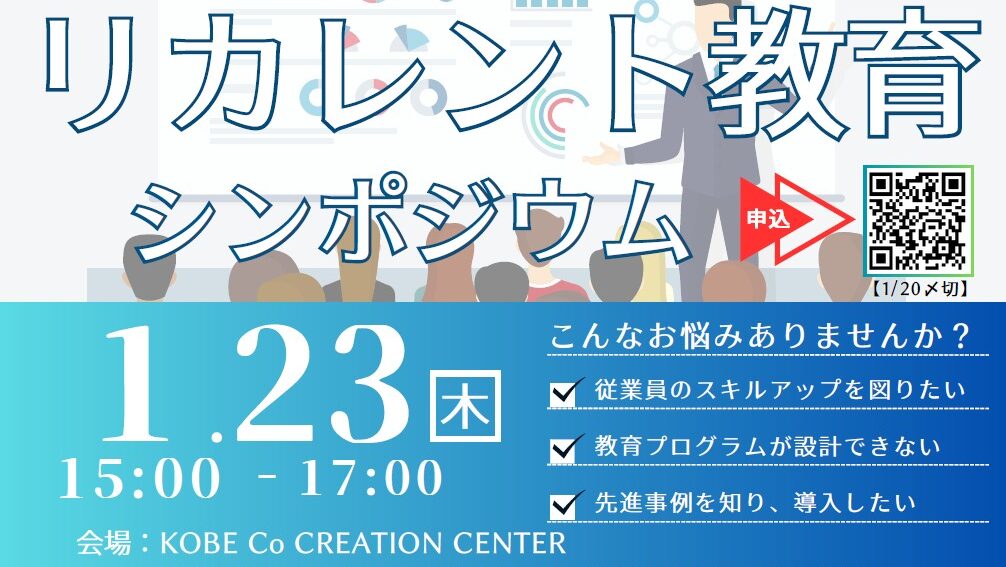

2025年1月23日にKOBE Co CREATION CENTERにて、企業の経営者や人事・研修・採用担当者、県内の大学関係者、自治体職員を対象にした「リカレント教育シンポジウム」が開催されました。

近年、DXやAI技術の進展、グローバル化の加速により、企業環境は大きく変化しています。一方、日本では人口減少に伴う人材不足が深刻化。企業の持続的成長には、人的資本の強化や競争力向上が不可欠であり、リカレント教育の重要性が高まっています。

神戸には特色ある大学が多く、産官学連携の基盤も整っています。この強みを活かし、地域課題の解決や地域経済の活性化を目指して、大学都市神戸産官学プラットフォームではリカレント教育の推進に取り組んできました。今回のシンポジウムは、こうした取り組みを広く紹介し、神戸の事例をもとに意義を議論する場となりました。

プログラムは文部科学省の西明夫氏と株式会社リクルートの乾喜一郎氏による基調講演からスタート。西氏は大学など教育機関の視点から、乾氏は企業におけるリカレント教育の重要性について語りました。続いて、リカレント・リスキリング教育の現状や今後の展望をテーマにしたパネルディスカッションが行われ、最後に三重大学の西村訓弘氏が、経営者の学び直しを支援する「社長100人博士化計画」の事例を紹介しました。

この場を通じて共通して強調されたのは、企業・大学・自治体が連携し、誰もが学び続けられる環境をつくることの大切さです。企業が学びに積極的に関与し、大学と協力することで、実践的な知識やスキルを育むことが可能になります。また、産官学の連携により、企業の課題解決や新たなビジネス創出につながる学びの場が生まれるとの意見もありました。

さらに、知識の習得だけでなく、主体的で継続的な学びを促すことが、企業の競争力強化や地域経済の活性化につながるとの認識も共有されました。経営者自身が学ぶことで、社内に学習文化が根付くきっかけになるとの指摘もあり、企業が主体的に学びを推進し、大学も柔軟でアクセスしやすい教育プログラムを提供することが求められます。

リカレント教育は、単なるスキル習得にとどまらず、社会を前進させる原動力となることが期待されています。今回のシンポジウムを通じて、リカレント教育の意義について多様な視点から考える機会が提供され、今後の発展に向けたヒントが得られました。企業・大学・自治体がさらに協力し、リカレント教育を推進することの重要性が改めて確認されました。

基調講演1「大学等がリカレント教育に取り組む意義と推進に向けた方向性」

西氏は、日本の労働生産性がOECD加盟国の中でも低く、少子高齢化による人手不足が深刻化している現状を指摘。その解決策として、社会人の学び直しが不可欠だと述べました。リカレント教育を進めることで、個人のスキルアップだけでなく、企業の競争力向上や地域経済の活性化にもつながると強調。一方で、日本企業の人材投資や学習参加率は依然低い状況にあるため、継続的に学べる環境づくりが重要だとし、支援制度の活用や企業・自治体・大学の連携が欠かせないと語りました。

基調講演2「企業におけるリカレント教育の必要性」

乾氏は、日本企業、特に中小企業にとってリカレント教育が有効な手段だと述べました。経営者や社員が学び続けることで、人的資本の強化やDXの推進、イノベーションの創出につながると指摘。特に、経営者自らが学び、新規事業の探索者となることが、企業全体の学習文化を育む鍵になると強調しました。また、学び直しによる生産性向上や意思決定の迅速化といった成果も報告。さらに、大学を「共有アセット」として活用し、産学連携を深めながら持続可能な経営を目指すことの重要性についても語りました。

パネルディスカッション「リカレント・リスキリング教育の取り組み現状および今後の展望」

藤濤氏は、神戸大学が大切にする「異分野協創」を活かし、社会課題の解決に貢献できると話しました。阿部氏は、神戸のコンパクトな都市環境が産学官の連携を後押ししやすいと述べ、地域の特性を活かした学びの場づくりの可能性に触れました。河野氏は、中小企業の学習環境の課題を挙げ、主体的に学び続けることの大切さを強調。髙田氏も、企業が外部の知見を積極的に取り入れ、学習機会を広げる必要があると語りました。最終的に、企業と大学が歩み寄り、誰もが学びやすい環境を整えることが重要だという意見が共有されました。

先進事例紹介「社長100人博士化計画の取り組みと今後の展望」

西村氏は、三重大学でのリカレント教育の取り組みを紹介しました。自身が主宰するゼミでは、地域の経営者が「社長学生」として参加し、議論を通じて経営の本質を見つめ直す場を提供。こうした学びが経営改革や企業成長につながるケースも生まれていると話しました。具体的には、食品製造業の廃熱を活用した農業事業の成功事例を紹介。リカレント教育が経営者の意識を変え、社会課題の解決にもつながる可能性を強調しました。また、人口減少を課題ではなく新たなチャンスと捉え、新しい社会の仕組みをつくる視点が大切だと語りました。

お問い合わせ方法

-

TEL

078-954-6921